2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。日本各地の気候や風土に応じて発展してきた酒造りですが、ここ魚沼市にも350年以上の歴史がある酒蔵「玉川酒造」があります。

今回はその酒蔵見学ができる直売所「越後ゆきくら館」へおじゃましてきました!

豪雪地魚沼が育む伝統の酒造り

玉川酒造がある須原(すはら)地区。取材日の積雪は約2メートル。

「豪雪地であることこそが、酒造りに適した風土なんです」と話すのは、今回ご案内いただいた玉川酒造株式会社の代表取締役・風間勇人さん。

酒造りは毎年11月上旬から4月中旬にかけて行われます。この時期の見学では、洗米や蒸米作業のタイミングがあうと実際にその様子を間近で目にすることができるんだそうです。

この日は作業がなかったのですが、酒造りに使われる大きな道具が並び、普段見られない光景にワクワクしました。ぜひまた来て間近で蔵人の酒造りを実際に見てみたいです!

途中には、酒造りの工程を詳しく説明したボードが設置されており、学びながら見学を楽しめます。

使用されるお米は、数々の受賞歴を持つ地元の小岩農園さんが生産したもの。社員のみなさんも毎年田植えに参加し、お米作りからお酒造りへの想いを込めています。

また、仕込み水には裏山の中腹から湧き出る「大清水」を使用しています。風間さんの丁寧な説明のおかげで、日本酒への理解がさらに深まりました。

見学途中にふと見上げた造り蔵の天井。この梁、とても歴史を感じますよね。実はこの建物、160年以上前に造られたものなんだそうです。こんなにも長い間、伝統的な酒造りが伝承され、地元の人々にも愛され、続いてきた酒蔵なのだと改めて感じました。

地元で愛され続ける酒蔵の伝統と挑戦

続いては大きなタンクが並ぶ蔵へ。つくられたお酒がどのように出荷されていくか伺います。

こちらには玉川酒造の代表的な銘柄と、その受賞歴も並んでいます。

玉川酒造の代表銘柄といえば「玉風味」。ラベルに描かれた玉(円座)は、“多くの人が集まる場で呑まれるお酒でありたい”という想いを表しているそうです。伝統の味を守り続け、長年地元民にも愛されてきた銘柄です。中でも「十九代玉風味」は、全国燗酒コンテスト2024プレミアム燗酒部門で金賞を受賞し、地元の味が全国的に認められた一品です。ちなみに私も、冬は燗酒に玉風味を愛飲しているひとりです♪

ここまで酒蔵の歴史と、酒造りに込められた想いを聞いたら、もう頭の中は日本酒でいっぱい!

自分好みのお酒に出会える!「越後ゆきくら館」の試飲コーナー

そんなタイミングで登場するのが、こちらの試飲コーナーです。

スタッフと対話しながら自分の好みのお酒を見つけてほしい、という想いから、ここでは随時10種類以上の日本酒を試飲することができます。冬場は新酒が登場するため、さらに多くの銘柄が並んでいました。

「試飲を楽しんでいただく一方で、スタッフもお客様と直接対話することがモチベーションにもなるんです」と風間さん。

四季それぞれに見どころあり!

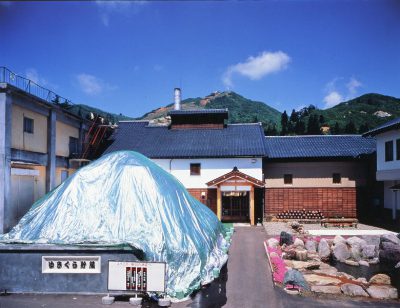

取材当日は魚沼らしい雪に覆われた施設でしたが、グリーンシーズンには「ゆきくら」という雪中貯蔵庫の中にも入ることができます。この貯蔵庫は、特殊なシートで雪を覆い、年間を通して低温貯蔵する仕組みです。

内部の温度は2~3度で、真夏のひんやりスポットとしてもおすすめとのことです。(上記が夏場の写真。左側のシートの下に雪が残っています。ぜひページトップの写真と見比べてみてください!)

その他、6月には梅酒の仕込みがあり、7月は雪中貯蔵酒の販売、9~10月には「ひやおろし」の越後ゆきくら館だけの限定販売など、年中いつ来ても見どころがある施設です。

越後ゆきくら館は“蔵人”と“旅人”を結ぶスポットでした

越後ゆきくら館がオープンしたのは今から34年前。これまでに訪れた方の数はなんと180万人! 見学を通して酒造りにかける蔵人の想いを感じ、対話をしながら試飲を楽しむ。一方で蔵人もお客様の声を直接聞いて酒造りの励みとしている、そんなことを感じた取材でした。

みなさまも、蔵人の熱意とそこから生まれる日本酒にであいに、越後ゆきくら館へ旅してみませんか?

(取材日:2025年1月)

※最新情報は、店頭やお電話にてご確認ください。

店舗情報

| TEL | 025-797-2777 |

|---|---|

| 住所 | 新潟県魚沼市須原1643 |

| 営業時間 | 9:00~16:00(見学最終受付15:30まで) |

| 定休日 | 12月~2月は臨時休業の可能性もあり※電話でお問い合わせ下さい |

| 駐車場 | 大型バス4台、乗用車10台 |

| 店舗サイト等 | http://www.yukikura.com/ |